2022年1月20日現在9基。

関西電力大飯3・4号機、高浜3・4号機、九州電力玄海3・4号機と川内1・2号機、四国電力伊方3号機が稼働。

以下、以前に竹野内真理ファイルで書いた

地震で危なすぎる伊方原発とhttps://takenouchimari.blogspot.com/2013/04/blog-post_14.html

川内原発https://takenouchimari.blogspot.com/2014/03/blog-post_15.html

![]()

こちらもご覧ください。

2009年に週刊金曜日に柏崎を中心にした、地震と原発の記事を書きました。(当時はペンネームを使っていた) その時、同時に伊方原発の記事も以下に書いたのですが、没になっていましたので、NHKなどが、「伊方が一番再稼働に近い」とふざけたことを言っている今公開します。

竹野内真理

伊方原発目前に大海底活断層!!!

*****

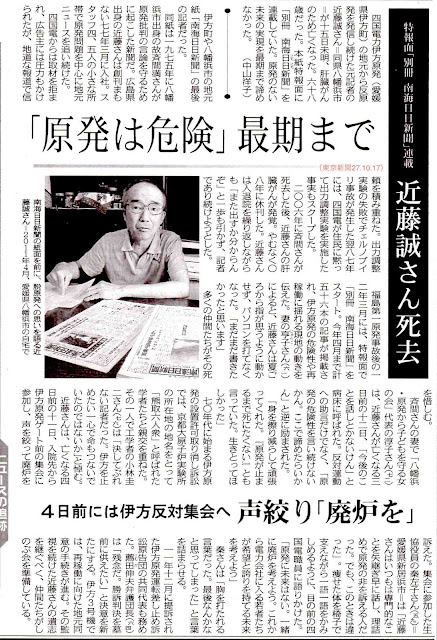

2015年10月15日、以下の記事に登場する伊方原発反対の中心人物の一人であった近藤誠記者が逝去されたことを知りました。

ショックです。ご冥福を心からお祈りいたします。以下は近藤さんに取材をして書いた記事です。科学的な知見に基づいた緻密な取材力と行動力、持続力に心から敬意を払っていました。そしてその真実を追求するまっすぐな姿勢、また反原発・推進に関わらず、住民の命を守りたいとする人間としてあたりまえの思い・・・。

逝去わずか4日前の近藤さんの声には、その衰えを知らない知性と澄み切った魂が宿っていました。(ところがひどい!その動画が消されてしまいました)

ショックです。ご冥福を心からお祈りいたします。以下は近藤さんに取材をして書いた記事です。科学的な知見に基づいた緻密な取材力と行動力、持続力に心から敬意を払っていました。そしてその真実を追求するまっすぐな姿勢、また反原発・推進に関わらず、住民の命を守りたいとする人間としてあたりまえの思い・・・。

逝去わずか4日前の近藤さんの声には、その衰えを知らない知性と澄み切った魂が宿っていました。(ところがひどい!その動画が消されてしまいました)

こちらもご覧ください。

「このまま動いていいのか、日本の原発!」

世界第2位の大活断層が目の前にある伊方原発

シリーズ1においては、柏崎刈羽原発建設以前から地質上の問題点が分かっていたにもかかわらず、敢えて危険性を無視して建設を強行してしまった事実とそれに追従又は強制的に追従させられた政府側の地質学者の話を述べた。そして、運転再開されようとしている柏崎原発の現在も抱える地質学上の不安定要素にも触れた。この号では、同じ地質学者が関わっていた伊方原発における、過去の伊方原発裁判を通じて明るみになった事実と将来の危険性に言及したい。

伊方原発目前に大海底活断層!!!

さきほどのTBSの報道特集において、松田時彦氏はさらに次のように続けている。「伊方原発なども世界有数の活断層が目の前にあるので気をつけなさいよと言ったら、『安全に作ります、作れます』と言うのだから、ならば始めから活断層の専門家の話など聞かなくとも、どこでもつくれるはずだ。」伊方原発の目の前には、中央構造線という長さ約800kmにおよぶ日本最大の活断層であり世界第二位の活断層が、伊方原発沖5-8kmにあると国側も認めている。

だが、四国電力および国は原発立地当初、伊方の前では断層が途切れており、見つからないと強弁していた。そして1972年、1号炉についてはわずか6ヶ月の審査で許可を出した。中央構造線の存在は、伊方建設の前からわかっている定説でありながら調査もせずに立地許可を出したのである。しかも、当時から地元漁民の間では、昔からトイと呼ばれる海底溝が伊方原発の目の前にあることが知られていたにもかかわらずである。このトイに関しては後述するが、これも中央構造線の一部であるとするのが地質学者の生越氏や住民側の見解だ。

そして、伊方原発では、1号炉は1973年より、全国の原発で初めての行政訴訟が行われた。1号炉の裁判は結局92年に最高裁で敗訴になった。2号炉については1978年より、同じく行政訴訟が行われ、2000年に敗訴となるまで22年間続いた。今回の取材に応じてくれた近藤誠氏(62歳)は2号炉裁判の原告団の一人だ。反原発運動のために現地に引っ越し、77年には反原発を方針とする南海日日新聞に就職、以後31年新聞記者として働く傍ら、弁護士なしで行われた伊方2号炉原発裁判に22年間かかわり、自ら裁判書面も書いたと言う。

近藤氏は語る。「推進側は、『あんたらのいうことは仮定の話だ、私らは権威のある専門家だ』と言う。しかし、断層は逃げん。足がはえて逃げていくことはない。だから必ず、いつか明らかになる。活断層はわれわれにとって最高の証拠だ。だから、なんとか表に出てくるまで、なにか証拠が出てくるまで、とにかくやらなあかんという気持ちがあった。」

住民訴訟により、やっと四国電力は設置申請資料として、海底活断層の音波探査を行い、データを出してきたという。ただし、住民が要求する海底ボーリングの調査は行わなかった。この時、活断層の専門家として活躍したのが、またもや先に記述した柏崎でも審査メンバーであった垣見俊弘氏である。垣見氏は、柏崎ばかりか、伊方原発の国側の原子力安全専門審査会メンバーでもあった。

垣見氏は、データをもとに、伊方前の中央構造線の断層については過去1万年動いていないとし、活動性を否定した。しかし、そもそも活断層の定義とは、200万年前から動いたものを指す。松田時彦氏編著の「日本の活断層」ではこの定義が書かれてあるし、米国などでもこの定義で通っている。それが、こと日本の原発の審査については、いつのまにか50万年前になり、5万年前になり、さらには「1万年前から活動していなければよし」とされてしまった。そして現在の耐震指針では、13万年前となっている。大事な活断層についての定義がこうころころ変更されるのでは、この問題ひとつをとっても、長年反対をしている住民側が安全性に疑念を抱き、訴え続けるのも理解できる。

裁判で発覚したデータ偽装スキャンダル

しかし1万年前からの活動性の否定に関してさえ、さらなるスキャンダルが発覚した。四電が20数年前から根拠にしていたデータが、実は偽装データであることがわかったのである。発覚のきっかけは96年に行われた高知大学の岡村真教授による海底活断層の独自の音波探査だ。岡村氏は、阪神大震災の後、活断層問題で危険がわかったらその危険を住民に知らせるのが、地質学者の役割であると考え、この海底活断層調査を行ったという。岡村氏の生データによれば、伊方原発前の地層は、一番上の地層まではっきり切れており、断層運動が過去一万年以降もあったことが示されていたというのである。このデータを見た近藤氏ら住民たちは心底驚いた。

というのも、電力会社が国に提出した1,2,3号炉の海底活断層の音波探査データは、海底上層部は切れていない。さっそく近藤さんは、電力側のデータを岡村氏に見せに行った。その結果、国側のデータは、音波の二重反射がそのまま書き込まれ、断層があっても写っていない、初めから役に立たないものであったわかったという。近藤誠氏は、このような事前調査をした後、97年7月の口頭弁論で垣見氏に岡村教授の調査結果を突きつけた。国側の今まで出していた図面を、垣見氏に説明させようとすると、垣見氏は赤鉛筆で、海底上層部にはてなマークを書きつつ、「(四電の図面は)二重反射があってよくわからないですねえ」と平然と答えたと言う。このように垣見氏は、国側のデータが虚像であることを知りながら、過去一万年前は断層が活動していなかったという嘘の証言を20数年間もしていたのである。

ちなみにこの国の審査の誤りは、2号炉敗訴が決まった次の日の2000年12月16日の愛媛新聞の一面記事にも書かれている。ただ、全国の大きなニュースにはなっていない。ちなみに、岡村教授による断層の切れ目の話であるが、その後ボーリング調査も行われ、過去、6000年前、4000年前、2000年前とほぼ2000年間隔で伊方原発前の中央構造線の地震活動は起きているのが明らかになったという。現在はちょうど2000年目頃にあたり、断層の間隔からすると、近いうちに大地震が起こる危険性もあるというのだから、かなり切迫したニュースだ。

取水口から150メートル地点の海底溝、いまだ調べず

さらに気に掛かるのが、先述した伊方現地の漁民が昔から知っている中央構造線に沿って走る「トイ」と呼ばれる海底溝である。トイの南縁は、一号炉の取水口からわずか100―150メートルしか離れていないという。そして、先の近藤氏が地元の漁師たちに求めて、魚群探知機を使った調査データもある。「こちらは本当に原発に接近していて非常に危険だ。しかし、いくら頼んでも四電は調査をしようとしない。40年近くたった今でもこの問題はそのままだ。」近藤氏は魚群探知機の生データを見せながら話してくれた。

「トイ」に関する論争も、柏崎の場合と同様古く、70年代から生越教授と地元住民が四電を相手に論争していた。一番深いところでは水深65メートルもの場所で十数メートルもえぐられているこの海底溝を、四国電力は、「潮流」のせいとした。ただし、生越氏が「そのような根拠のない説を言っている学者は誰か」と詰問したところ、四国電力は黙ってしまい、答えなかったと言う。ちなみに、生越氏の説では、「トイは氷期において中央構造線に沿って流れていた河川の跡であり、後氷期における海水面の上昇によって沈水し、海底溝となったものである。」というものだ。そしてこの海底溝の南縁が中央構造線そのものにあたるという見解である。川が断層に沿ってできるという現象は他にもあり、中央構造線に沿う吉野川や紀ノ川も、断層線上にできた川だ。

このように、中央構造線というのは帯状に広がる活断層帯で、伊方原発目の前のトイはその一部であるというのである。さらに2005年には、伊方沖合いの断層群が、地下二キロ地点で大断層につながっている可能性が高いと地震学会の速報で報告されている。近藤氏は、原発直下のトイもこの大断層につながっており、地震が起こった際には、連動して動くのではないかと考えている。伊方原発目の前のトイについての論争は、非常に大事な問題であるのにかかわらず、柏崎刈羽原発の地震があった後も、電力会社は調べようとしていないそうである。本来であれば、このような原発直近の海底溝は、即ボーリング調査をするべきである。

近藤氏によると、伊方における耐震対策は、様々な知見が明らかになった後も、ほとんど変わりがないという。1,2号炉では耐えうる最大の加速度はわずか300ガルであったが、3号炉で473ガルという数字に修正した。そして、「計算しなおしたら1,2号炉でも473ガルまで耐えられるのがわかった」と十分な根拠もなしに、電力会社は後付けの説明している。さらに柏崎の地震の後、昨年になってさらに最大加速度は引き上げられた。ただし、473ガルから570ガルに引き上げられたに過ぎない。ちなみに柏崎刈羽原発では、原子炉建屋で最大680ガルの加速度が測定された。

中央構造線によって引き起こされる大地震を想定しつつ、PR館のパンフレットでは、「M8クラスの地震が来ても安全性は確保してある」と書いてある。しかし、近藤氏の話では、安全審査で考慮され、実際に計算式などで用いられているのは、断層の深さを30kmと、深い地点に想定しており、伊方原発で計算上実際に想定されるマグニチュードは8ではなく、7程度であるという。

全長800kmの中央構造線であるにもかかわらず、四電や国は、伊方原発に影響を及ぼす震源断層については、1,2号炉の時には、たった20kmの長さとし、3号炉の時にも25kmとした。「世界第二位の巨大断層が原発の目の前にあってもよし」としたからくりは、原発に対しては、これだけ短い部分の断層しか影響を及ぼさないと勝手な判断がなされたからである。さらに、不思議なことに、20kmでも25kmでも、そこから算出される最大速度は同じ数値だという。ちなみに近藤氏は、「なぜ断層の想定長さが違うのに、最大速度が同じになっているのか」という質問を、先の垣見氏に裁判で尋ねたが、垣見氏からは、「自分は工学は専門でないからわからない」の一点張りで、回答はついに得られなかったと言う。

これでは、何を持って安全性が確保されているのか、さっぱりわからない。さらには、今年に入って四電は、3号炉でプルサーマルを行うため、近くMOX燃料を伊方に搬入すると発表している。十分な耐震対策なくして、安全余裕の少ないプルサーマルを始めようとするのであるから、地元住民が危機感を持つのも十分理解できる。

神戸と柏崎―3度目の的中があって欲しくない生越氏の警告

すでに30年以上前に柏崎一帯を「揺れ動く大地」と表現し、原発建設には不適切と指摘した生越氏。2007年7月16日、その警告はみごと的中してしまう。実は生越氏の警告が的中してしまったのは今回が初めてではない。生越氏は1988年、六甲アイランドライナー建設に反対する住民裁判の証人として立ち、「住吉川沿いを含む神戸市域はそれほど遠くない将来M=7クラスの内陸直下型地震に襲われる恐れがある」と証言しているのである。裁判の結果は敗訴であったが、その7年後、生越氏の警告は、阪神淡路大震災で現実のものとなってしまった。

ちなみに生越氏は、もんじゅ、志賀原発、東海第二原発、柏崎刈羽、伊方原発、女川原発、六ヶ所核燃の各訴訟に、地盤の専門家として住民側に協力している。確かに日本国中の核施設の安全性は問われている。去年になって、国はもんじゅや敦賀や美浜も国が去年、原発敷地直下の断層の存在を認めた。それでもなぜ稼動中止にならないのか、筆者にはよくわからない。外国の例を見れば、断層が発見された後、ドイツは稼動中の原発を停止したし、ロシアでも原発建設をいくつも中止している。数々の地震・地盤に関する見地が明らかになり、危険性がわかってきてからも、相変わらず、原発の稼動や建設を推し進めるのは、日本と台湾くらいなものである。

上記の例にもあるように、電力会社が活断層の存在を知りつつも隠していたり、また過小評価をしていたケースも往々にしてある。しかし、こと原発に関しては、たとえ仮に本当に後から科学の最新の知見がわかったとしても、それで「仕方がない」で済む問題ではないはずであり、即刻外国の例にあるように稼動を停止するのが妥当ではないか?しかも日本においては、電気の設備容量は、原子力発電所をすべて取り除いても、火力発電所と水力発電所でほとんど間に合っているのである。できないはずはない。国民の命や環境に大事が起これば、それこそ取り返しがつかない。最近の国や電力会社側からの議論やマスコミの報道を聞いていると、このあたりまえで、最も大事な論点がすっぽり欠落しているような気がしてならない。

「神戸の震災はね、ただの天災というよりも行政災害または司法災害と言えたんですよ。住民たちが危険を察知して、95年の震災の8年前に裁判まで起こしていたんだからね。柏崎原発もその意味で一緒です。今回柏崎原発は、最悪の事態にはならずに済んだが、それはたまたまの幸運で、これをもって原発は地震が来ても大丈夫と考えるのは大きな間違いです。柏崎が神戸と違うのはね、チェルノブイリを見れば分かるように、原発は最悪の場合、被害規模が国境も世代も超えることです。ですからさらに深刻だと言えるのですよ。日本の原発は多くが、地震の静穏期に、しかもより将来危険性が高い地震の空白域に建設された。しかもいまや原発の耐震設計の前提は崩れた。是非国民全員に早急に考えていただきたい大問題ですよ。」

南海トラフ 琉球海溝含め、津波30m http://www.ikata-tomeru.jp/wp-content/uploads/2016/09/%E7%94%B2%EF%BC%A1%E7%AC%AC149%E5%8F%B7%E8%A8%BC.pdf

*********************

Mari Takenouchi explainig the danger at Sendai Nuclear Power Plant and other nuclear plants in Japan

こちらは英語、日本語動画は下にあります。

こちらは英語、日本語動画は下にあります。

驚愕!40年来反原発の地質学者、生越忠氏も、川内原発反対運動で、九電と受益者に大きな不安を掛けたと、自民党系で右翼とつながりのある井上正三なる人物から1976年に刑事告訴、最高検察庁が告訴を受理していた!(ただし起訴は免れたと言います。昔からやられていた手法なのです!)

原発建設前から、原発各地を訪れ、40年以上にわたり反対運動を続けてきた地質学者、生越忠氏著『悪用される科学』(1981年)より

私は生越忠氏の本はすべて復刻版を創るべきだと思います。

『開発と公害』シリーズ(自費出版で100冊以上ある)なども秀逸です。

原発建設前から各地の地質調査をした反原発地質学者は彼だけです!

- 現地調査に臨んだところ、川内原発の原子炉設置予定地の地盤は、断層や節理でずたずたに切られた、傷だらけのもの

- 1965年にこの地域一帯の地質調査をした鹿児島県が、地盤を安定したものと見せかけるため、中生層を古期岩層に塗り替え

- 川内川筋に存在すると推定されていた大断層を抹殺

- 九電の下請け業者がボーリング・コアの差し替えという恐るべき行為を続けていたことが、内部告発によってわかった。「私や他の作業員、現場監督などが、何回もコアを差し換えた。差し替えは公然と行われていた」

- ところがボーリングコア差し替え事件を、九州大学生産科学研究所の山崎達雄教授がごまかしてしまった!)

- 当時、鹿児島大学理学部地学科の露木利貞教授に公開質問するも、露木教授は逃げ回った。

より簡単に理解したい方は、竹野内真理のこちらの動画を!

- 鹿児島の中心街は川内原発からたった44km

- 現地調査を建設前の1975年に行った生越氏は、 敷地の一部および周辺の平山溶岩に顕著な断層粘土を伴った大規模活断層ありと主張したが、九電は無視。

- 川内原発の敷地の一部を含む南九州地方の新第三世紀末ないし第四紀古期の火山岩類に断層で切られている部分があることは、以前から公知の事実で文献も発行されている。ところが、これも九電も国も無視。

- 1979年の着工前であった、1977年、村山喜一衆議院議員からの質問に、国は断層の存在は認めつつも、問題にならないと国会答弁。

- 1997年、2回にわたり「鹿児島県北西部の地震」が発生。一回目はM=6.5(深さ12km)で震度5強、二回目はM=6.3(深さ9km)で震度は6弱。 →それでも川内原発は止まらなかった!(より地震規模が大きく、震央距離が川内原発に近く、震源深さがより浅ければ、重大事故が起きていた可能性。)

- 1997年地震は、プレート間地震でもなく、海洋プレート内地震でもなく、大陸プレート内の潜在活断層の再活動によっておこった活断層地震であることは確か。

- ところが、97年の地震では活断層もリニアメントも見られなかった。つまり同地域には潜在的に断層が存在。

- ただし、上記活断層はボーリング調査(せいぜい深さ3km)で分かる範囲ではない。九電は「活断層の存在がわかっていない」というべきところを、「活断層は存在していないことが分かった」とすり替えた。

- 1997年地震の後に、非常に余震が多かった。(断層や節理が多い地層なので、蓄積されていたひずみエネルギーが一挙に放出されなかった可能性)

- 佛像構造線が川内原発の敷地の製法を通っているので、延岡ー紫尾山構造線の南方延長部が、もし、川内川河口の左岸付近にまで及んでいるとすると、その位置は、佛像構造線の東方、つまり川内原発の敷地内または近傍になり、内陸直下型の大陸プレート内地震が発生する可能性が多分にある。

- すべての原発に言えることだが、原発の支持基盤が地震断層の出現によって変位・変形することがあり得るのに、これを原発の耐震設計では考慮していない。

- 建築物の固有周期と支持基盤の固有周期が似通っていて共振現象を起こすと、より大きな被害をこうむる。剛性の強い原子炉施設は、震央距離が短い大陸プレート内地震が起こった場合に共振現象を引き起こす恐れがある。

- 1978年9月29日、活断層の定義を50万年前以降に動いたものから5万年前以降にしてしまった。(現在は40万年前以降)

- 施設の基礎岩盤に変位・変形が生じた場合は、たとえ施設をいかほど頑丈に作ったとしても、被害の発生が防止できなくなる恐れがある。原発は、基礎岩盤が破壊されることはないという誤った前提に立っている。

- 九電は海洋プレート内地震を全く無視している。1909年の宮崎県西部の地震はM=7.6、深さ約150kmのユーラシアプレートとその下に沈み込んでいるフィリピン海プレート内の地震。震央位置は、宮崎・熊本両県境にある市房山付近で、川内原発に近い延岡ー紫尾山構造線が走っている。

- 海洋プレート内地震には、プレート間地震とほぼ同一の巨大地震もある。例:1911年喜界島近海の地震(M=8.0、深さ=100キロメートル)、1993年釧路沖地震(M=7.8、深さ101km)、1994年北海道東方沖地震(M=8.1、深さ23km)

- 特に上記の海洋プレート内地震である、喜界島近海の地震では、震央位置がより北方で発生する可能性もあるのであり、その場合は川内原発の敷地の直下で、見かけ上は「内陸直下型地震」の形をとった海洋プレート内地震が発生することも皆無ではない。(ただし、電力会社は海洋プレート内地震を検討していない)

- 地震が今まで起こっていないとされていた空白域でM=7.5を超える大地震、もしくはM=8.0前後という巨大地震が起こった例はある。

- 川内原発に関しては、大地震の空白域であること、97年の中地震で活断層が存在することが明らかになったこと、そして九州電力が国内で最低基準の地震動を川内原発に適用してしまったことで、地震による危険度は高いと言える。